四川农业大学周树峰团队在薏苡矮杆早熟基因发掘及育种利用方面取得新进展

作者:鲍结良 审稿人: 时间: 2025-04-07 点击次数:次

光周期不敏感开花是作物育种的重点改良性状,降低光周期敏感性可避免低纬度地区作物在长日照条件种植时延迟开花,从而实现作物矮杆早熟,并扩大适应范围。薏苡,也称薏仁米、川谷、六谷子,属于禾本科玉蜀黍族植物,是华夏民族传统的药食同源作物,但当前生产中使用的品种仍是处于半驯化状态的地方种,存在光周期敏感、开花晚、植株高等问题。薏苡起源于南亚、东南亚热带地区,而后在我国西南形成了多样性中心,并向北传播至山海关一带,这些温带种质已进化出光周期不敏感、开花早、植株矮的特性。然而,这背后潜在的功能基因尚不明确,从而限制了优异基因资源的育种利用。

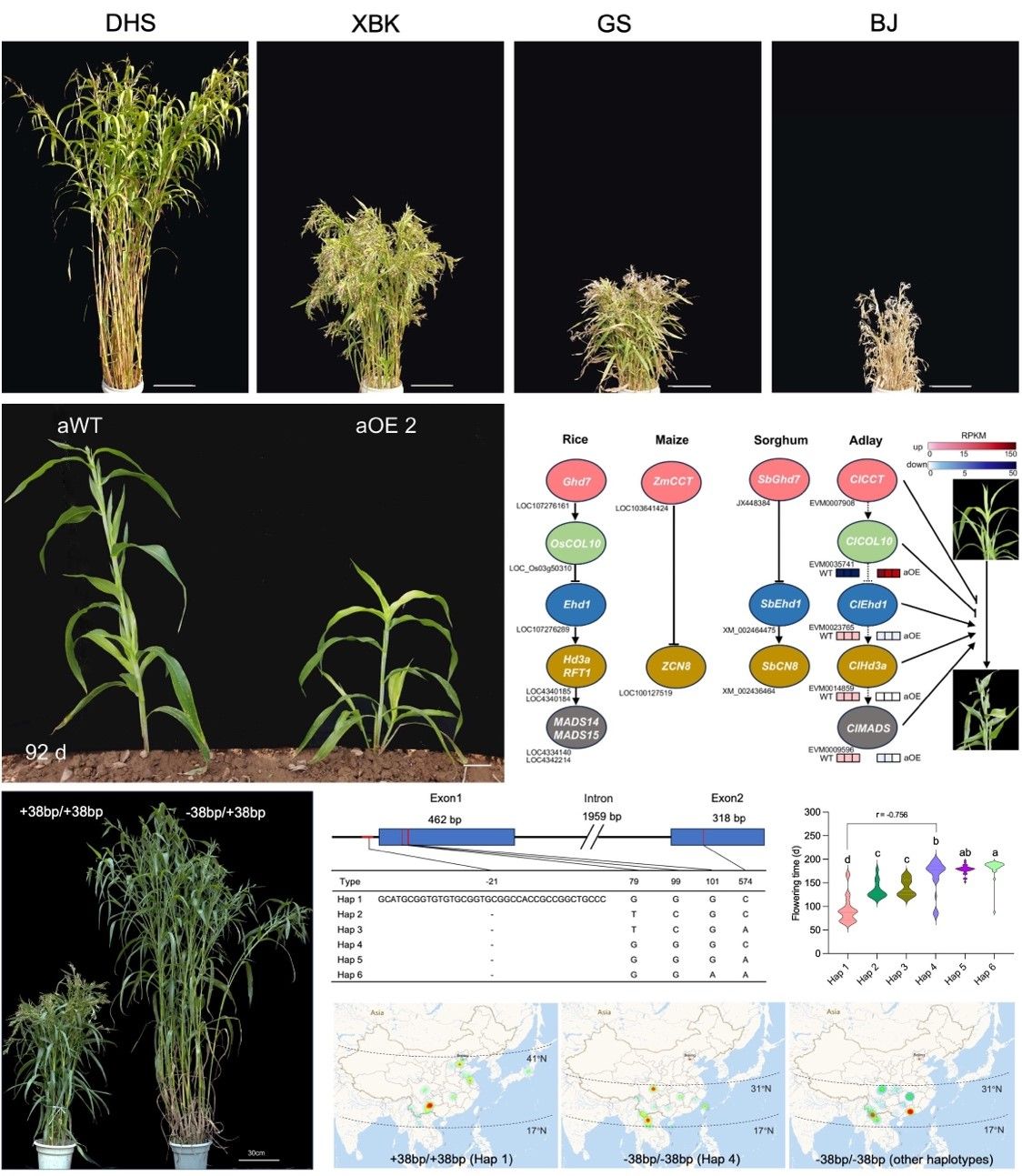

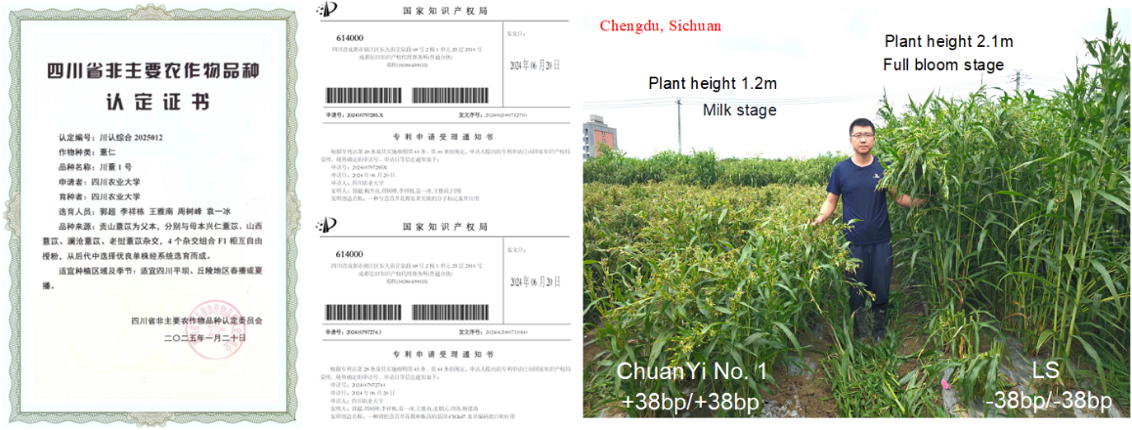

近日,四川农业大学周树峰教授团队在The Crop Journal在线发表了题为“Natural variation ofClCCTpromoter promotes flowering and dwarfing in adlay (Coix lacryma-jobiL.)”的研究论文。该研究利用热带、亚热带、温带薏苡种质构建遗传分离群体,精细定位到1个调控开花期和株高的主效QTL,并通过候选基因的组织、日长、昼夜表达特性和变异位点关联分析,鉴定到关键候选基因ClCCT。进一步在薏苡和水稻中过表达ClCCT,证明其具备延长营养生长、抑制开花、增加株高的功能。系统进化和转录组分析显示,ClCCT与水稻Ghd7,玉米ZmCCT、高粱SbGhd7直系同源,与水稻一样拥有保守的ClCCT-ClCOL10-ClEhd1-ClHd3a-ClMADS开花调控通路。ClCCT的编码区在亲本间无差异,而在启动子区域存在一个38bp序列插入变异,该插入变异源于ClCCT自身的第一外显子片段复制,可抑制报告基因的表达水平。在薏苡种质资源中,ClCCT启动子区域38bp插入变异形成了光周期不敏感的早开花优势单倍型,且广泛分布在北纬17-41°N之间的区域,而其他单倍型只分布在北纬17-31°N地区。在选育的薏苡矮杆早熟新品系中,优势单倍型的占比达67%,利用38bp插入变异分子标记辅助选择,成功培育出产量与对照热带薏苡品种持平,生育期缩短80天,株高降低90cm的矮杆早熟新品种“川薏1号”。这些结果均表明,ClCCT启动子的自然插入变异通过抑制自身表达来促进薏苡开花和矮化,是薏苡为适应高纬度环境,实现光周期不敏感开花的趋同选择目标,也是薏苡矮杆早熟育种的优异基因资源。

四川农业大学玉米研究所郭超副教授和周树峰教授为该论文的通讯作者,博士生鲍结良为第一作者。中国中医科学院副研究员王雅南、四川省农业技术推广总站高级农艺师崔阔澍、黔西南州农业林业科学研究院高级农艺师李祥栋为本研究作出了重要贡献。该研究得到国家自然科学基金项目(32241044),名贵中药资源可持续利用能力建设项目(2060302),四川省自然科学基金项目(2022NSFSC1688)和贵州省科技支撑项目(黔科合一般2022-105,黔科合中引地2024-006-1)资助。

图1 ClCCT的功能与优异单倍型

图2 ClCCT在薏苡矮杆早熟育种中的利用

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cj.2025.03.003